Горячие двадцатые годы Минской таможни: взрывающиеся в чемоданах китайские спички, тарифы на мацу, притоны Немиги и прочие реалии эпохи нэпа.

В нынешнем году отмечается 90‑летие Минской региональной таможни. В 1922 году в соответствии с приказом управления уполномоченного российского Наркомата внутренней торговли при Совете Народных Комиссаров Советской Социалистической Республики Белоруссия в Минске была открыта таможня I разряда со штатом 59 человек. Располагалась она неподалеку от вокзала в сохранившемся поныне здании на улице Ленинградской, 6.

Первоначально таможня состояла из отдела складов, досмотрового отделения и учетно-расчетного отделения. В течение последующих десятилетий Минская таможня реорганизовывалась, входила на правах поста в подчинение других таможен. 5 августа 1975 года Минский таможенный пост был заново преобразован в Минскую таможню.

С течением времени значительно менялась структура таможни, открывались новые посты, новые отделы, увеличивался и штат. Если в 1945 году численность сотрудников составляла 9 человек, в 1986 году — 41 человек, то в 1991‑м — уже 148, в 1999‑м — 453, а в 2012 году — более полутысячи.

Как отмечается в ведомственном пресс-релизе, сегодня Минская региональная таможня — это сложная многофункциональная структура, которая включает в себя 3 таможенных поста, 8 отделов таможенного оформления и контроля и 19 отделов таможни.

Таможенное оформление производится в 22 пунктах, также организована деятельность центра статистического декларирования.

Возрос и объем работы. В зоне деятельности Минской региональной таможни — территория города Минска и Минской области. В общей сумме доходов от деятельности таможенных органов Республики Беларусь в 2011 году доля Минской региональной таможни составила 55,5 процента. Экспортно-импортные операции в прошлом году производили около 15 тысяч участников внешнеэкономической деятельности.

За 2011 год количество регистраций выпуска товаров составило 300.414. В том же году Минской региональной таможней перечислено в бюджет страны 14 триллионов 637 миллиардов рублей. На каждого сотрудника перечисления в республиканский бюджет составили 26,5 миллиарда рублей, или 5,3 миллиона в долларовом эквиваленте…

А вот в двадцатые годы прошлого века масштабы деятельности и объекты профессионального интереса таможенников были иные. Взгляните, какое замечательное объявление напечатала газета «Савецкая Беларусь» в праздничном номере от 7 ноября 1925 года. Минская таможня устраивает распродажу лошадей, повозок и сбруи:

Откуда вдруг у таможенников широкий ассортимент хомутов? А время было такое — весело-лихое, когда в конфискат попадали не нынешние «форд-эскорты» с тонированными стеклами, а кавалерийские тачанки, которые были «запаркованы» в сельских дворах во время недавней войны.

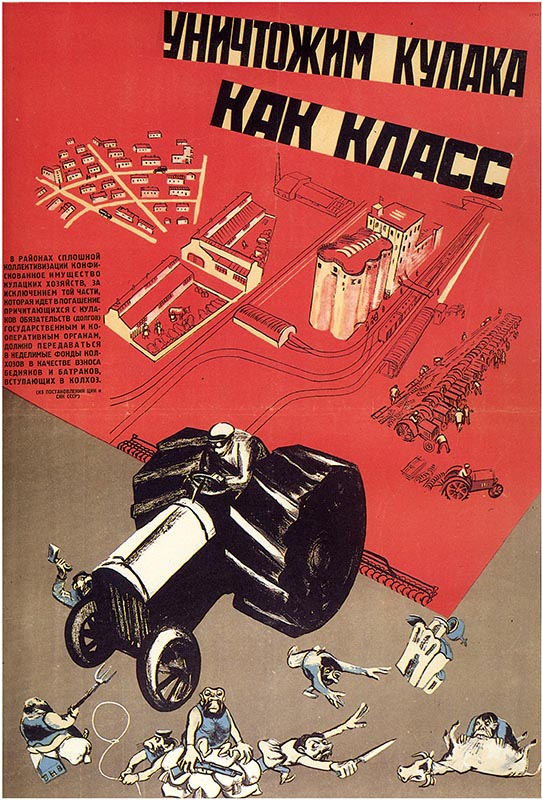

В начале 1920‑х годов контрабандный провоз товаров стал в Беларуси мощной отраслью теневой экономики, в которой и возле которой кормились сотни тысяч людей. В Минске на одном полюсе были государственные склады конфискатов, а на другом — сотни частных мастерских и складов, магазинов и лавок, где контрабандные товары перелицовывали, перефасовывали и перепродавали.

Ах, какая это была контрабанда!.. Листаю в Национальном архиве Республики Беларусь «Справочник цен на контрабандные товары по Бел. Отд. ГТУ на период сентябрь, октябрь и ноябрь м-цы 1927 года» и слышу музыку в ритме тустепа:

«Мануфактура: бостон индиго английский, трико брючное в полоску, маркизет французский, креп-де-шин-фай, коверкот английский, бархат бумажный и полушелковый, диагональ, сукно гвардейское, шевиот, велюр, кастор, альпага, батист, корт;

Трикотажный товар и белье: комбинэ шелковые, носки мужские фильдекосовые, кальсоны вязаные егеровские, перчатки трикотиновые;

Парфюмерия: духи французские «Коти», «Герлен», «Роже-Гале», духи немецкие «Дивиния», пудра «Коти» и «Убиган», губная помада «Дорен», мыло марсельское…».

Эти полтора десятка страниц убористого текста, где первыми в списке значатся «чулки дам. натур. шелк.», а последними — «презервативы», являют собой энциклопедию красивой жизни эпохи нэпа. Но вот что примечательно: в описях реальных товаров, конфискованных советской таможней, встречаются не только духи «Герлен» и тому подобный «креп-де-шин-фай», но и следующие предметы: бруски точильные, горшки чугунные, косы сенокосные, кремни для зажигалок, горелки примусные, карандаши, сапоги резиновые, галоши…

В СССР социальными заказчиками контрабанды являлись не только «совбуржуи», но и рядовые граждане, страдавшие от тотального дефицита. Здесь мы вспомним, что государственная монополия на внешнюю торговлю была введена еще декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 22 апреля 1918 года. Так был искусственно создан голод на потребительские товары.

В Беларуси ситуацию усугубила новая советско-польская граница, которая пролегла там, где сегодня у минчан нарезаны дачные участки, — возле железнодорожных станций Радошковичи и Негорелое. Были жестоко разорваны связи, которые создавались многими поколениями промышленников и купцов.

О том, как проводили ту границу, можно судить по тексту мирного договора Советов с Польшей от 18 марта 1921 года:

«…Далее на юг к безымянной корчме в пункте пересечения железной дороги Минск — Барановичи и тракта Минск — Новый Свержень (по 10‑верстной карте над буквой «М» в слове «Мезиновка», а по 25‑верстной карте у «Колосово»), оставляя корчму на стороне Польши (выделено нами. — Авт.), при этом на стороне Белоруссии остаются дер. Папки, Живица, Полоневичи и Осиновка, а на стороне Польши — дер. Лихачи и Рожанка…».

У-у, чертовы паны: оттяпали себе корчму! А советским гражданам как быть без распивочного заведения?.. Якуб Колас в 1921 году гневно высказался в стихотворении «Беларускаму люду»:

Хiба забудзем мы тыя межы,

Што правадзiлi бяз нас?

Раны глыбокi,

ох, яшчэ свежы!

Помсты агонь не пагас.

Нас падзялiлi — хто?

Чужанiцы,

Цёмных дарог махляры.

К чорту iх межы!

К д’яблу гранiцы!..

Белорусский люд внял призыву классика послать к черту новую границу. Дееспособные граждане освоили золотую жилу: контрабанда и нелегальная проводниковая служба.

Из протоколов Минской таможни 1922 года:

«Слушали: Дело № 788 о задержании товаров у гр. Ходоса.

Постановили: Товар и тачанку с двойным дном, приспособленным для перевозок контрабанды, конфисковать и наложить штраф в размере 220 тысяч руб., лошадь же возвратить владельцу по уплате штрафа».

Поэт Янка Купала — уроженец деревни Вязынка (см. публикуемую на этой странице польскую военную карту), которая с 1921 года сплошь стала контрабандистской, с тонким лиризмом живописал в 1926‑м знакомый с детства пейзаж:

Падчас вуркне матацыклетка,

Воз контрабандны пракульгіча,

Ды бзынкне куля злоснай сведкай,

На знак, што тут

вось пагранічча!

Вопрос охранения монополии государства на внешнюю торговлю стоял у большевиков настолько остро, что 21 ноября 1921 года СНК РСФСР издал декрет за подписью В. И. Ленина «О премировании задержателей контрабанды». Согласно ему, на премирование выделялось 20 процентов стоимости конфискованного имущества. Из этой премии одну треть получал тот, кто непосредственно задержал контрабанду, одну треть — те, кто косвенно содействовал задержанию, ну а оставшееся делилось между всеми работниками данного таможенного округа.

"Белорусская военная газета"

В ТАЧАНКЕ С ДВОЙНЫМ ДНОМ...

- pogranec

- Администратор

- Сообщения: 3389

- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 10:38

- место службы: Республика Беларусь

- Дата призыва и окончания службы: 28 мая по н/с

- Контактная информация:

В ТАЧАНКЕ С ДВОЙНЫМ ДНОМ...

"Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками, неделями... Из 485 западных застав, ни одна не отошла без приказа... Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что война продлится еще 1414 дней. Павшие в июне сорок первого пограничники не могли услышать залпов Победы. Родина салютовала тем, кто шел к великой победе... и тем кто сделал к ней первой шаг..."

- pogranec

- Администратор

- Сообщения: 3389

- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 10:38

- место службы: Республика Беларусь

- Дата призыва и окончания службы: 28 мая по н/с

- Контактная информация:

В ТАЧАНКЕ С ДВОЙНЫМ ДНОМ — 2...

Горячие двадцатые годы Минской таможни: взрывающиеся в чемоданах китайские спички, тарифы на мацу, притоны Немиги и прочие реалии эпохи нэпа.

Вдоль западной границы СССР была установлена особая 50‑километровая зона, внутри которой, согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 января 1934 года, всякие операции с заграничными товарами и валютой автоматически квалифицировались как контрабанда. Вот, например: если на базаре где-нибудь в Заславле близ Минска в руках у покупателя оказывался польский злотый, а продавец предлагал пакетик немецкой синьки для белья, можно было предъявлять уголовную статью и, соответственно, судить не только за незаконные операции с валютой, но и за контрабанду. Презумпция виновности…

Напомним, что еще в 1922 году в Минске было создано управление Западного таможенного округа. Вначале в его функции входил надзор за проездом через границу беженцев и военнопленных, которые возвращались на Родину. Позже с развитием железнодорожного движения начался досмотр пассажирского багажа, а также международных посылок, для чего на Минской таможне открылось почтовое отделение.

Управление обслуживало северную границу Белоруссии, начиная с Псковской губернии, и всю границу с Польшей до границы с Украиной. В его состав входили 45 таможенных учреждений: 9 таможен — Себежская, Дриссенская, Слуцкая, Полоцкая, Минская, Негореловская, Житковичская, Изяславльская, Лепельская (позже добавилась Бигосовская) — и 36 таможенных постов.

В Минске таможня и управление Западного таможенного округа представляли собой крупную и влиятельную структуру. Складов конфискованных товаров имелось целых четыре: № 1, 2, 4 — на улице Койдановской (Революционной) и № 3 — на Раковской. Случались здесь прямо-таки гангстерские истории. Например, 16 апреля 1923 года во время аукционных торгов в здании Минской таможни возник пожар в помещении, где хранился конфискованный спирт. Три человека погибли, а в поджоге обвинили контрабандистов.

…На основании приказа союзного Наркомата внешней торговли от 2 июня 1925 года управление Западного таможенного округа было ликвидировано, вместо него создали Белорусское отделение Главного таможенного управления СССР. К середине двадцатых столичная таможня насчитывала 80 штатных сотрудников (без технического персонала). Руководил ею Герман Давыдович Олуп — партийный выдвиженец, каменщик по профессии.

Имею удовольствие читать документы, созданные его коллегами…

Протокол заседания Совета Минской таможни от 13 ноября 1922 г.

Председатель тов. Васильев, члены тт. Мурашко, Бобровский, при участии инспектора Заптамокруга тов. Вейнберга.

Слушали: Дело № 868 о задержании у гр. Сармера мыла, приобретенного на заводе Миллер-Гринштейна.

Постановили: Так как мыло признано заграничного производства ввиду имеющихся на нем клейм польских фирм «Wag» и «Orzel», в действительности же мыло это производится на мыловаренном заводе в Минске, принадлежащем Миллер-Гринштейну, где имеются означенные клейма, почему задержанное мыло как местного производства конфискации не может подлежать, и дело это вместе с мылом передать в прокуратуру для привлечения к ответственности заводчика Миллер-Гринштейна за подделку заграничных клейм.

Получается, неправда ваша, граждане писатели Ильф и Петров, утверждавшие, что «всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице». Контрабанда делалась в Минске — в притонах Немиги и улицы Раковской!

Из очередного протокола:

Слушали: Дело № 709 о задержании товаров у гр. Глушкова и Еленина.

Постановили: Ввиду того, что контрабандный товар задержан на улице и приобретен в лавке на Немиге, товар возвратить, но взыскать пошлину.

В романе «Двенадцать стульев» опять же имела место неточность в утверждении, что «иностранец на каучуковых подошвах, в костюме для гольфа» попадал в СССР через Александровский (ныне — Белорусский) вокзал в Москве. Прежде чем доехать до Москвы, иностранец обязан был сойти на советскую землю для таможенного контроля на белорусской пограничной станции Негорелое! А по Евразии тогда курсировал пассажирский экспресс с характерным названием «Столбцы — Манчжурия». С его помощью из одной части света в другую успешно перебрасывался китайский ширпотреб.

Из приказа Главного таможенного управления СССР № 430 от 28 декабря 1925 года: «ГТУ сообщает таможенным учреждениям для руководства и исполнения, что контрабандные конфискованные фосфорные китайские (опасные) спички обращению в продажу не подлежат и таковые как признанные вредными подлежат уничтожению».

Ощутим амбре эпохи в строках нижеследующих протоколов Минской таможни:

Слушали: О 76 пудах испорченных сельдей, хранящихся на складе таможни.

Постановили: Начислить пошлину и передать в отдел утилизации.

Слушали: Акт № 78 об уничтожении мышами вложения почтовой посылки за № 15346. Настоящий акт составлен 1922 г. августа 5 дня в том, что при получении посылки, следующей из Америки на имя Гите Мау в Бобруйск, вес брутто 1 фунт 48 золотников, масло растительное в бумажной упаковке, посылка оказалась совершенно пустой. По имеющимся признакам установлено, что таковую съели мыши.

Постановили: Приложить акт к досмотровой росписи и направить его на почту для объявления адресату.

Слушали: Ходатайство сотрудника Особого отдела Штаба войск Минрайона о выдаче ему личных вещей, помещенных в конфискационную опись, — старую кавказскую бурку и кожаный саквояж.

Постановили: Выдать.

Слушали: О тарифе на мацу.

Постановили: Ввиду того, что маца является простым съестным припасом и не подходит под ст. 24, все получения до сего дня применить к ст. тарифа 39 (временно).

Нам уже никогда не понять всех тонкостей временных тарифов на мацу и не разобраться, отчего вдруг злыдни с таможни покусились на старую бурку краскома-особиста. Но, как говорится, служба налицо!

В Минске был создан ведомственный отряд по борьбе с контрабандой, который кооперировался с органами ГПУ. Вообще в те времена было нелегко определить, где заканчивался таможенник и где начинался чекист. Широкоизвестный Иосиф Опанский в 1927 году сидел в двух креслах: заместитель председателя ГПУ Белоруссии и начальник Белорусского отделения Главного таможенного управления. И, надо думать, не зря люди в кителях военного фасона, но из удивительно хорошего сукна маячили на таможнях.

Из совсекретной директивы начальника дорожно-транспортного отдела ОГПУ Московско-Брестской железной дороги т. Друскиса:

«Настоящим сообщаю, что по инструкции ОГПУ причитаются к получению премии за контрабанду: 23,5% из 100% во всех случаях реализации конфискатов, 16,5% при задержании проносителей контрабанды. Кроме указанных процентных отчислений, могут быть поступления от таможенных органов в распоряжение местных органов ГПУ при задержании контрабанды совместно с таможенными округами».

Понятно, в чем тут дело? Чем больше в стране злодеев‑контра-бандистов — тем обильнее служебный паек.

Решительно действовали и собственно таможенники, причем нередко — на значительном удалении от границы. Фактически это тоже была спецслужба.

Определяющим «видовым» признаком спецслужб является, как известно, наличие агентуры и платы за секретное информирование. Байки о таможенниках, которые «нутром видят» бриллианты внутри тюбика с зубной пастой фабричной закатки, мы оставим для комплиментарных репортажей. А здесь приведем документ советского таможенного ведомства, откуда видны составляющие его внутреннего бюджета.

Из секретного приказа Главного таможенного управления Наркомторга СССР № 41 от 11 февраля 1927 года «Об учете прихода и расхода и охранении специальных средств контрабандного фонда таможенных учреждений». Раздел «О расходе»:

«Расходы из средств указанных фондов могут производиться на следующие надобности по борьбе с контрабандой:

…м) на секретные (выделено нами. — Авт.) и другие расходы, связанные с делом борьбы с контрабандой».

Далее читаем в протоколах Минской таможни:

Слушали: Дело № 715 о задержании товаров у гр-на Лившица.

Постановили: Спирт, водку и батареи для фонарей конфисковать без штрафа (провозитель — сексот), а остальные как составляющие личные вещи возвратить.

Свидетельствует это о том, что таможня содержала в среде контрабандистов собственную агентуру в лице так называемых сексотов — секретных сотрудников…

"Белорусская военная газета"

Вдоль западной границы СССР была установлена особая 50‑километровая зона, внутри которой, согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 января 1934 года, всякие операции с заграничными товарами и валютой автоматически квалифицировались как контрабанда. Вот, например: если на базаре где-нибудь в Заславле близ Минска в руках у покупателя оказывался польский злотый, а продавец предлагал пакетик немецкой синьки для белья, можно было предъявлять уголовную статью и, соответственно, судить не только за незаконные операции с валютой, но и за контрабанду. Презумпция виновности…

Напомним, что еще в 1922 году в Минске было создано управление Западного таможенного округа. Вначале в его функции входил надзор за проездом через границу беженцев и военнопленных, которые возвращались на Родину. Позже с развитием железнодорожного движения начался досмотр пассажирского багажа, а также международных посылок, для чего на Минской таможне открылось почтовое отделение.

Управление обслуживало северную границу Белоруссии, начиная с Псковской губернии, и всю границу с Польшей до границы с Украиной. В его состав входили 45 таможенных учреждений: 9 таможен — Себежская, Дриссенская, Слуцкая, Полоцкая, Минская, Негореловская, Житковичская, Изяславльская, Лепельская (позже добавилась Бигосовская) — и 36 таможенных постов.

В Минске таможня и управление Западного таможенного округа представляли собой крупную и влиятельную структуру. Складов конфискованных товаров имелось целых четыре: № 1, 2, 4 — на улице Койдановской (Революционной) и № 3 — на Раковской. Случались здесь прямо-таки гангстерские истории. Например, 16 апреля 1923 года во время аукционных торгов в здании Минской таможни возник пожар в помещении, где хранился конфискованный спирт. Три человека погибли, а в поджоге обвинили контрабандистов.

…На основании приказа союзного Наркомата внешней торговли от 2 июня 1925 года управление Западного таможенного округа было ликвидировано, вместо него создали Белорусское отделение Главного таможенного управления СССР. К середине двадцатых столичная таможня насчитывала 80 штатных сотрудников (без технического персонала). Руководил ею Герман Давыдович Олуп — партийный выдвиженец, каменщик по профессии.

Имею удовольствие читать документы, созданные его коллегами…

Протокол заседания Совета Минской таможни от 13 ноября 1922 г.

Председатель тов. Васильев, члены тт. Мурашко, Бобровский, при участии инспектора Заптамокруга тов. Вейнберга.

Слушали: Дело № 868 о задержании у гр. Сармера мыла, приобретенного на заводе Миллер-Гринштейна.

Постановили: Так как мыло признано заграничного производства ввиду имеющихся на нем клейм польских фирм «Wag» и «Orzel», в действительности же мыло это производится на мыловаренном заводе в Минске, принадлежащем Миллер-Гринштейну, где имеются означенные клейма, почему задержанное мыло как местного производства конфискации не может подлежать, и дело это вместе с мылом передать в прокуратуру для привлечения к ответственности заводчика Миллер-Гринштейна за подделку заграничных клейм.

Получается, неправда ваша, граждане писатели Ильф и Петров, утверждавшие, что «всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице». Контрабанда делалась в Минске — в притонах Немиги и улицы Раковской!

Из очередного протокола:

Слушали: Дело № 709 о задержании товаров у гр. Глушкова и Еленина.

Постановили: Ввиду того, что контрабандный товар задержан на улице и приобретен в лавке на Немиге, товар возвратить, но взыскать пошлину.

В романе «Двенадцать стульев» опять же имела место неточность в утверждении, что «иностранец на каучуковых подошвах, в костюме для гольфа» попадал в СССР через Александровский (ныне — Белорусский) вокзал в Москве. Прежде чем доехать до Москвы, иностранец обязан был сойти на советскую землю для таможенного контроля на белорусской пограничной станции Негорелое! А по Евразии тогда курсировал пассажирский экспресс с характерным названием «Столбцы — Манчжурия». С его помощью из одной части света в другую успешно перебрасывался китайский ширпотреб.

Из приказа Главного таможенного управления СССР № 430 от 28 декабря 1925 года: «ГТУ сообщает таможенным учреждениям для руководства и исполнения, что контрабандные конфискованные фосфорные китайские (опасные) спички обращению в продажу не подлежат и таковые как признанные вредными подлежат уничтожению».

Ощутим амбре эпохи в строках нижеследующих протоколов Минской таможни:

Слушали: О 76 пудах испорченных сельдей, хранящихся на складе таможни.

Постановили: Начислить пошлину и передать в отдел утилизации.

Слушали: Акт № 78 об уничтожении мышами вложения почтовой посылки за № 15346. Настоящий акт составлен 1922 г. августа 5 дня в том, что при получении посылки, следующей из Америки на имя Гите Мау в Бобруйск, вес брутто 1 фунт 48 золотников, масло растительное в бумажной упаковке, посылка оказалась совершенно пустой. По имеющимся признакам установлено, что таковую съели мыши.

Постановили: Приложить акт к досмотровой росписи и направить его на почту для объявления адресату.

Слушали: Ходатайство сотрудника Особого отдела Штаба войск Минрайона о выдаче ему личных вещей, помещенных в конфискационную опись, — старую кавказскую бурку и кожаный саквояж.

Постановили: Выдать.

Слушали: О тарифе на мацу.

Постановили: Ввиду того, что маца является простым съестным припасом и не подходит под ст. 24, все получения до сего дня применить к ст. тарифа 39 (временно).

Нам уже никогда не понять всех тонкостей временных тарифов на мацу и не разобраться, отчего вдруг злыдни с таможни покусились на старую бурку краскома-особиста. Но, как говорится, служба налицо!

В Минске был создан ведомственный отряд по борьбе с контрабандой, который кооперировался с органами ГПУ. Вообще в те времена было нелегко определить, где заканчивался таможенник и где начинался чекист. Широкоизвестный Иосиф Опанский в 1927 году сидел в двух креслах: заместитель председателя ГПУ Белоруссии и начальник Белорусского отделения Главного таможенного управления. И, надо думать, не зря люди в кителях военного фасона, но из удивительно хорошего сукна маячили на таможнях.

Из совсекретной директивы начальника дорожно-транспортного отдела ОГПУ Московско-Брестской железной дороги т. Друскиса:

«Настоящим сообщаю, что по инструкции ОГПУ причитаются к получению премии за контрабанду: 23,5% из 100% во всех случаях реализации конфискатов, 16,5% при задержании проносителей контрабанды. Кроме указанных процентных отчислений, могут быть поступления от таможенных органов в распоряжение местных органов ГПУ при задержании контрабанды совместно с таможенными округами».

Понятно, в чем тут дело? Чем больше в стране злодеев‑контра-бандистов — тем обильнее служебный паек.

Решительно действовали и собственно таможенники, причем нередко — на значительном удалении от границы. Фактически это тоже была спецслужба.

Определяющим «видовым» признаком спецслужб является, как известно, наличие агентуры и платы за секретное информирование. Байки о таможенниках, которые «нутром видят» бриллианты внутри тюбика с зубной пастой фабричной закатки, мы оставим для комплиментарных репортажей. А здесь приведем документ советского таможенного ведомства, откуда видны составляющие его внутреннего бюджета.

Из секретного приказа Главного таможенного управления Наркомторга СССР № 41 от 11 февраля 1927 года «Об учете прихода и расхода и охранении специальных средств контрабандного фонда таможенных учреждений». Раздел «О расходе»:

«Расходы из средств указанных фондов могут производиться на следующие надобности по борьбе с контрабандой:

…м) на секретные (выделено нами. — Авт.) и другие расходы, связанные с делом борьбы с контрабандой».

Далее читаем в протоколах Минской таможни:

Слушали: Дело № 715 о задержании товаров у гр-на Лившица.

Постановили: Спирт, водку и батареи для фонарей конфисковать без штрафа (провозитель — сексот), а остальные как составляющие личные вещи возвратить.

Свидетельствует это о том, что таможня содержала в среде контрабандистов собственную агентуру в лице так называемых сексотов — секретных сотрудников…

"Белорусская военная газета"

"Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками, неделями... Из 485 западных застав, ни одна не отошла без приказа... Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что война продлится еще 1414 дней. Павшие в июне сорок первого пограничники не могли услышать залпов Победы. Родина салютовала тем, кто шел к великой победе... и тем кто сделал к ней первой шаг..."

- pogranec

- Администратор

- Сообщения: 3389

- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 10:38

- место службы: Республика Беларусь

- Дата призыва и окончания службы: 28 мая по н/с

- Контактная информация:

В ТАЧАНКЕ С ДВОЙНЫМ ДНОМ — 3...

Горячие двадцатые годы Минской таможни: взрывающиеся в чемоданах китайские спички, тарифы на мацу, притоны Немиги и прочие реалии эпохи нэпа.

В Минске в начале 1920‑х годов был создан ведомственный отряд по борьбе с контрабандой, который кооперировался с органами ГПУ. Вообще в те времена нелегко было определить, где заканчивался таможенник и где начинался чекист. Собственно таможенники нередко действовали на значительном удалении от границы. Фактически это тоже была спецслужба.

Хватка оперативников была крепкой, и след, взятый на станции Негорелое, мог завести очень далеко.

Выписка из протокола допроса свидетеля Баевского Исаака Зеликовича:

«В гор. Могилеве до 1928 г. проживал как местный житель гр. Халип Мейлах Мовшевич, который имел: большой собственный двухэтажный дом и крупную колбасную мастерскую, где проводилась выработка колбасы машинным способом. У Халипа работали постоянные наемные рабочие 2–3 человека. Халип, живя в Могилеве, считался крупным собственником-богачом, скупал валюту, золото царской чеканки, а также в период с 1923 по 1927 год имел связь с разными лицами, занимавшимися контрабандной деятельностью, через которых получал заграничные вещи. Золото и контрабандные вещи Халип отвозил в Ленинград, где через своего брата Соломона сбывал вещи на валюту. Лично мне известно, что Халип скупал золото в Могилеве в крупных суммах у гр-на Эйдельмана Моисея, Клебанова Наума и у меня лично. Халип летом 1928 года купил 400 или 500 рублей золотом…».

Из протокола обыска:

«Халип Мейлах Мовшевич, проживающий в Ленинграде, Международный проспект, д. 20, кв. 70. Мастер штамповочного цеха артели «Политехникум» в Ленинграде. Жена — Геня; сыновья: Моисей, Цемах, Соломон; дочери: Соня и Эсфирь. Родился и все время до 1927 г. проживал в городе Могилеве. Скупал валюту, золото царской чеканки и отвозил в Ленинград своим родственникам.

Изъято: 127 руб. 50 коп. золотой монетой дореволюционной чеканки; 2 пары золотых серег с бриллиантовыми камнями; золотое кольцо 56 пробы, с бриллиантовым камнем.

Поименованные предметы и ценности находились запрятанными в двух местах: в электрических люстрах, подвешенных под потолком квартиры и расположенных в спальне и столовой. Изъяты также золотые карманные с двумя крышками 56 пробы часы золотые; наручные без фирмы; 13 серебряных рюмок 84 пробы разного размера. Находились в буфете среди разных бумаг и документов…».

Каких только чудес не происходило в лихие двадцатые годы! По подозрению в скупке контрабанды человека, который «неестественно модно одет», могли задержать на городской улице за тридцать километров от государственной границы, могли вломиться к нему в квартиру. Вот протокол Минской таможни от 6 октября 1922 года:

Слушали: Дело № 663 о задержании товаров у г-на Збара.

Постановили: Ввиду того, что товары хотя и задержаны на квартире у г-на Збара, но так как таковые прятались и оказано было сопротивление при задержании, таковые конфисковать со взысканием штрафа в двойном размере в сумме 20.000 рублей, а при неисполнении административного постановления дело передать в суд.

Правда, отдельные случаи особо выдающегося произвола становились предметом внутриведомственной критики. Из приказа начальника Западного таможенного округа т. Залогина от 31 мая 1925 года:

«Несмотря на неоднократные напоминания в циркулярных распоряжениях по Округу о недопустимости мелочных задержаний контрабанды, сотрудниками Бигосовской таможни Микановичем и Соколинским при обыске на квартире у гр. Славина задержаны были снятые с ног Славина ботинки и 1 бумажный головной платок (очевидно, жены Славина. — Авт.) и затем Бигосовской таможней конфискованы. Главное таможенное управление, рассмотрев дело по жалобе гр. Славина, постановление таможни о конфискации отменило. Объявляю тт. Соколинскому и Микановичу выговор, а лицам, подписавшим постановление о конфискации 1 пары ботинок с ног и 1‑го бумажного головного платка, ставлю на вид за невнимательное отношение к делу».

Ботинки — это, конечно, мелочь. Но примечательно то, что в СССР существовал широкий перечень предметов, владение которыми строго регламентировалось. Не только охотничьи ружья, печатные машинки, радиоприемники, но и, например, велосипеды, чертежные готовальни, логарифмические линейки(!), секундомеры, измерительные стальные рулетки, бинокли и многое другое требовали особого разрешения на ввоз.

Оно и понятно: шпион с помощью рулетки и бинокля снимет план завода, секундомером измерит интенсивность транспортных потоков и сделает расчеты с применением логарифмической линейки, затем готовальней вычертит схему и на велосипеде доставит ее резиденту. Вот таможенники и обязаны были препятствовать техническому вооружению вражеской агентуры.

Правда, чаще всего в улов попадали носки, подтяжки и дамские гребешки. В стране победившего пролетариата уголовно наказуемой деятельностью занялся все тот же пролетариат.

Газета «Савецкая Беларусь» в первом номере 1925 года сообщала в заметке «За контрабанду»:

«На скамье подсудимых — паровозный машинист Путан и кочегар Канунов. В июле 1924 г. на ст. Негорелое представители таможни осмотрели поезд № 847 и за обшивками обнаружили 20 дюжин галстукодержателей, а в углах тендера — по бутылке спирта… Верховный суд республики, рассмотрев это дело, приговорил Путана и Канунова к 3 годам лишения свободы каждого без строгой изоляции. Но, принимая во внимание их низкий культурный уровень и тяжелое материальное положение, суд нашел возможным приговор считать условным на протяжении 5 лет».

Железнодорожник, да еще допущенный к заграничным рейсам, — это элита из элит! Откуда в таком случае «тяжелое материальное положение»? Что уж тогда говорить о прочих категориях советских трудящихся!

Да, к слову… В первой части нашей «Тачанки…» рассказывалось о поэтах-классиках Якубе Коласе и Янке Купале, о их неразрывной связи с народом. В числе прочего эта связь выражалась в том, что Колас и Купала так же активно, как и большинство белорусских граждан, «не воспринимали» советско-польскую границу, установленную по Рижскому договору 1921 года.

И тут мы скажем несколько слов о молодом Петрусе Бровке. Да, он тоже жил судьбой своего народа, что подтверждается документальными свидетельствами.

Сохранился секретный доклад 1938 года «Об имеющихся компрометирующих материалов (так в тексте: «материалов». «Вы хочите песен — их есть у меня»… — Авт.) на членов Союза советских писателей БССР», который кровожадный нарком внутренних дел республики Алексей Наседкин адресовал секретарю ЦК КП(б)Б Пантелеймону Пономаренко:

«…8. Бровко Петр Устинович, 1905 г. рождения, уроженец д. Путилковичи, Ушачского района, БССР. Сын бывшего жандарма, бывший член КП(б)Б, исключен из партии. Член Союза советских писателей Белоруссии, поэт. В 1922–1924 гг. занимался контрабандной деятельностью». (Цитируется по научно-историческому труду: Платонаў Р. П. Лёсы: Гісторыка-дакументальныя нарысы аб людзях і малавядомых падзеях духоўнага жыцця ў Беларусі 20–30‑х гадоў. — Мінск: БелНДІДАС, 1998.)

Да, наверное, уже нельзя установить, на чем конкретно приловили таможенники и чекисты Петруся Бровку — будущего народного поэта БССР, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета СССР, секретаря правления Союза писателей СССР, члена ЦК КПБ, академика АН БССР, заслуженного деятеля науки БССР, создателя Белорусской советской энциклопедии, лауреата Ленинской и двух Сталинских премий.

Не исключено, что попался поэт всего лишь с дюжиной кремней для зажигалок. Но все равно интересно!

"Белорусская военная газета"

В Минске в начале 1920‑х годов был создан ведомственный отряд по борьбе с контрабандой, который кооперировался с органами ГПУ. Вообще в те времена нелегко было определить, где заканчивался таможенник и где начинался чекист. Собственно таможенники нередко действовали на значительном удалении от границы. Фактически это тоже была спецслужба.

Хватка оперативников была крепкой, и след, взятый на станции Негорелое, мог завести очень далеко.

Выписка из протокола допроса свидетеля Баевского Исаака Зеликовича:

«В гор. Могилеве до 1928 г. проживал как местный житель гр. Халип Мейлах Мовшевич, который имел: большой собственный двухэтажный дом и крупную колбасную мастерскую, где проводилась выработка колбасы машинным способом. У Халипа работали постоянные наемные рабочие 2–3 человека. Халип, живя в Могилеве, считался крупным собственником-богачом, скупал валюту, золото царской чеканки, а также в период с 1923 по 1927 год имел связь с разными лицами, занимавшимися контрабандной деятельностью, через которых получал заграничные вещи. Золото и контрабандные вещи Халип отвозил в Ленинград, где через своего брата Соломона сбывал вещи на валюту. Лично мне известно, что Халип скупал золото в Могилеве в крупных суммах у гр-на Эйдельмана Моисея, Клебанова Наума и у меня лично. Халип летом 1928 года купил 400 или 500 рублей золотом…».

Из протокола обыска:

«Халип Мейлах Мовшевич, проживающий в Ленинграде, Международный проспект, д. 20, кв. 70. Мастер штамповочного цеха артели «Политехникум» в Ленинграде. Жена — Геня; сыновья: Моисей, Цемах, Соломон; дочери: Соня и Эсфирь. Родился и все время до 1927 г. проживал в городе Могилеве. Скупал валюту, золото царской чеканки и отвозил в Ленинград своим родственникам.

Изъято: 127 руб. 50 коп. золотой монетой дореволюционной чеканки; 2 пары золотых серег с бриллиантовыми камнями; золотое кольцо 56 пробы, с бриллиантовым камнем.

Поименованные предметы и ценности находились запрятанными в двух местах: в электрических люстрах, подвешенных под потолком квартиры и расположенных в спальне и столовой. Изъяты также золотые карманные с двумя крышками 56 пробы часы золотые; наручные без фирмы; 13 серебряных рюмок 84 пробы разного размера. Находились в буфете среди разных бумаг и документов…».

Каких только чудес не происходило в лихие двадцатые годы! По подозрению в скупке контрабанды человека, который «неестественно модно одет», могли задержать на городской улице за тридцать километров от государственной границы, могли вломиться к нему в квартиру. Вот протокол Минской таможни от 6 октября 1922 года:

Слушали: Дело № 663 о задержании товаров у г-на Збара.

Постановили: Ввиду того, что товары хотя и задержаны на квартире у г-на Збара, но так как таковые прятались и оказано было сопротивление при задержании, таковые конфисковать со взысканием штрафа в двойном размере в сумме 20.000 рублей, а при неисполнении административного постановления дело передать в суд.

Правда, отдельные случаи особо выдающегося произвола становились предметом внутриведомственной критики. Из приказа начальника Западного таможенного округа т. Залогина от 31 мая 1925 года:

«Несмотря на неоднократные напоминания в циркулярных распоряжениях по Округу о недопустимости мелочных задержаний контрабанды, сотрудниками Бигосовской таможни Микановичем и Соколинским при обыске на квартире у гр. Славина задержаны были снятые с ног Славина ботинки и 1 бумажный головной платок (очевидно, жены Славина. — Авт.) и затем Бигосовской таможней конфискованы. Главное таможенное управление, рассмотрев дело по жалобе гр. Славина, постановление таможни о конфискации отменило. Объявляю тт. Соколинскому и Микановичу выговор, а лицам, подписавшим постановление о конфискации 1 пары ботинок с ног и 1‑го бумажного головного платка, ставлю на вид за невнимательное отношение к делу».

Ботинки — это, конечно, мелочь. Но примечательно то, что в СССР существовал широкий перечень предметов, владение которыми строго регламентировалось. Не только охотничьи ружья, печатные машинки, радиоприемники, но и, например, велосипеды, чертежные готовальни, логарифмические линейки(!), секундомеры, измерительные стальные рулетки, бинокли и многое другое требовали особого разрешения на ввоз.

Оно и понятно: шпион с помощью рулетки и бинокля снимет план завода, секундомером измерит интенсивность транспортных потоков и сделает расчеты с применением логарифмической линейки, затем готовальней вычертит схему и на велосипеде доставит ее резиденту. Вот таможенники и обязаны были препятствовать техническому вооружению вражеской агентуры.

Правда, чаще всего в улов попадали носки, подтяжки и дамские гребешки. В стране победившего пролетариата уголовно наказуемой деятельностью занялся все тот же пролетариат.

Газета «Савецкая Беларусь» в первом номере 1925 года сообщала в заметке «За контрабанду»:

«На скамье подсудимых — паровозный машинист Путан и кочегар Канунов. В июле 1924 г. на ст. Негорелое представители таможни осмотрели поезд № 847 и за обшивками обнаружили 20 дюжин галстукодержателей, а в углах тендера — по бутылке спирта… Верховный суд республики, рассмотрев это дело, приговорил Путана и Канунова к 3 годам лишения свободы каждого без строгой изоляции. Но, принимая во внимание их низкий культурный уровень и тяжелое материальное положение, суд нашел возможным приговор считать условным на протяжении 5 лет».

Железнодорожник, да еще допущенный к заграничным рейсам, — это элита из элит! Откуда в таком случае «тяжелое материальное положение»? Что уж тогда говорить о прочих категориях советских трудящихся!

Да, к слову… В первой части нашей «Тачанки…» рассказывалось о поэтах-классиках Якубе Коласе и Янке Купале, о их неразрывной связи с народом. В числе прочего эта связь выражалась в том, что Колас и Купала так же активно, как и большинство белорусских граждан, «не воспринимали» советско-польскую границу, установленную по Рижскому договору 1921 года.

И тут мы скажем несколько слов о молодом Петрусе Бровке. Да, он тоже жил судьбой своего народа, что подтверждается документальными свидетельствами.

Сохранился секретный доклад 1938 года «Об имеющихся компрометирующих материалов (так в тексте: «материалов». «Вы хочите песен — их есть у меня»… — Авт.) на членов Союза советских писателей БССР», который кровожадный нарком внутренних дел республики Алексей Наседкин адресовал секретарю ЦК КП(б)Б Пантелеймону Пономаренко:

«…8. Бровко Петр Устинович, 1905 г. рождения, уроженец д. Путилковичи, Ушачского района, БССР. Сын бывшего жандарма, бывший член КП(б)Б, исключен из партии. Член Союза советских писателей Белоруссии, поэт. В 1922–1924 гг. занимался контрабандной деятельностью». (Цитируется по научно-историческому труду: Платонаў Р. П. Лёсы: Гісторыка-дакументальныя нарысы аб людзях і малавядомых падзеях духоўнага жыцця ў Беларусі 20–30‑х гадоў. — Мінск: БелНДІДАС, 1998.)

Да, наверное, уже нельзя установить, на чем конкретно приловили таможенники и чекисты Петруся Бровку — будущего народного поэта БССР, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета СССР, секретаря правления Союза писателей СССР, члена ЦК КПБ, академика АН БССР, заслуженного деятеля науки БССР, создателя Белорусской советской энциклопедии, лауреата Ленинской и двух Сталинских премий.

Не исключено, что попался поэт всего лишь с дюжиной кремней для зажигалок. Но все равно интересно!

"Белорусская военная газета"

"Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками, неделями... Из 485 западных застав, ни одна не отошла без приказа... Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что война продлится еще 1414 дней. Павшие в июне сорок первого пограничники не могли услышать залпов Победы. Родина салютовала тем, кто шел к великой победе... и тем кто сделал к ней первой шаг..."

- pogranec

- Администратор

- Сообщения: 3389

- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 10:38

- место службы: Республика Беларусь

- Дата призыва и окончания службы: 28 мая по н/с

- Контактная информация:

В ТАЧАНКЕ С ДВОЙНЫМ ДНОМ — 4...

В ТАЧАНКЕ С ДВОЙНЫМ ДНОМ — 4

Сергей Пясецкий и Виктор Яркин: взгляд на контрабанду и контрабандистов с разных сторон границы

Сведущий наш читатель, прочитав первые главы «Тачанки», подсказывает письмами и телефонными звонками: «А почему бы вам, уважаемый автор, не рассказать о Сергее Пясецком — поэте белорусских контрабандистов двадцатых годов?».

Действительно, была такая колоритная личность: Сергей Пясецкий (Сяргей Пясэцкі, Sergiusz Piasecki; 1901–1964) — один из наиболее ярких польских писателей белорусского происхождения XX столетия. Родился в Ляховичах, незаконнорожденный сын обедневшего шляхтича Михаила Пясецкого. По натуре — авантюрист и романтик, по роду деятельности — контрабандист и «агент империалистических разведок». Немало сидел в тюрьмах, немало написал приключенческой и сатирической прозы.

В последние годы в белорусской читательской среде наблюдается мода на Пясецкого, его книги выходят в негосударственных издательствах, переводами с польского (профессиональными и любительскими) заполнен Интернет. Для примера публикуем отрывок из первой главы знаменитой книги Пясецкого «Любовник Большой Медведицы». Автором перевода выступил известный блогер Шаман (szhaman.livejournal.com). Описывается быт контрабандистов, реалии советско-польской границы и Виленского края глазами ярых противников Советов:

«Это была моя первая «дорога». Шло нас двенадцать: я и еще девять контрабандистов; партию вел «машинист» Юзеф Трофида, старый, опытный проводник; за товаром присматривал еврей Лева Цилиндр. «Нóски» у нас были легкие: по тридцать фунтов каждая, но они были большими. Товар переправляли дорогой: чулки, шарфы, перчатки, шали, галстуки, гребни…

Мы сидели, утопая в темноте, в длинном, узком и влажном канале, проходящем под высокой насыпью. Вверху бежала дорога, ведущая из Ракова на юго-восток. Сзади мерцали огни Поморшчизны. Впереди была граница.

Мы отдыхали. Парни, укрывшиеся в канале, курили, пряча огоньки папирос в рукавах курток, — последний раз перед отправлением в дорогу. Курили медленно, жадно втягивая в грудь табачный дым. Некоторые поспешно докуривали уже вторую папиросу. Все сидели на корточках, опершись о влажные стены канала плечами, на которых были закреплены на лямках, как ранцы, большие «нóски».

Я сидел с краю. Около меня, возле самого устья канала, маячил на темном фоне неба неясный силуэт Трофиды. Он повернулся ко мне бледным пятном лица и начал шептать хриплым, как бы простуженным голосом:

— Держись меня… Понимаешь?.. Ну и того… Если влипнем… только нóски не бросай!.. Смывайся с нóской… Если большевики без товара поймают… впаяют шпионаж… Тогда конец!.. На торф переработают!..

Я кивнул головой, что понял…».

Да, написано любопытно. Но этой цитатой и ограничимся.

Пясецкий — уже не «эксклюзив». А мы предпочитаем не обуваться в чужие тапочки, не занимаемся пересказом книжек, купленных в привокзальных киосках Варшавы, Вильнюса, Киева или скачанных из Интернета.

Наш объект исследования — документально-архивные первоисточники. Например, одним из таких первоисточников сведений о контрабандистах являются мемуары первого председателя ЧК БССР Виктора Яркина (1889–1937) «Борьба с контрреволюцией в Западной области и Белоруссии (1918–1919 гг.)».

В феврале 1937 года белорусский Истпарт выдал отрицательную внутреннюю рецензию на рукопись Виктора Ивановича, а через месяц автора арестовали и вскоре казнили. Текст мемуаров пролежал в глухом архивном спецхране несколько десятилетий, и лишь узкий круг партийных историков знал о его существовании.

Далее в «Белорусской военной газете» — ПЕРВАЯ публикация «контрабандистских» страниц мемуаров Яркина. Текст подвергнут правке и сокращению.

«Не успела новая советско-германская граница 1918 года разделить русские земли, как в заменившей фронт пограничной полосе закипела бурная «приграничная жизнь» со всеми ее типичными проявлениями.

Поэтому летом 1918 года с созданием в Западной области пограничных чрезвычайных комиссий, которые подчинялись непосредственно Западной ЧК в г. Смоленске, начал наводиться порядок в приграничье. Подобные чека создавались на основании постановления ВЧК от 12 июля 1918 года и к практической работе приступили в августе.

В Орше начальником окружной пограничной чека был назначен тов. Ривин Лазарь Борисович, а в Черикове — тов. Нестеров Михаил Павлович.

В западной пограничной полосе стала задерживаться масса контрабандистов, идущих в Россию, в том числе и со шпионскими задачами. А собственно контрабанда выглядела так. Из России на Запад шла главным образом мануфактура дорогого ассортимента, а также ценные денежные бумаги, золото, бриллианты, мыло, кожа. Из заграницы — сахарин, зажигалки и камни для них, а также монпансье и прочие сладости.

В пограничной полосе появилось множество контрабандистских «ячеек». Шла «обработка» пограничной стражи и — спекуляция, спекуляция, спекуляция без меры и конца. Чтобы ясно представить картину, существовавшую всюду, возьмем для примера Оршу.

Итак, Орша — город новых контрабандистов. Еще недавно это был захолустный городишко, ничем не отличавшийся от прочих уездных центров Могилевской губернии. Большинство его жителей прежде вели полунищенское существование, одалживались друг у друга «на праздник», занимались самой мелкой, примитивной торговлей с деревней.

А теперь? Теперь Орша снабжает тканями, мылом и прочими товарами Минск, Вильно, Варшаву и чуть ли не Вену и Берлин. А обратно — в Смоленск, Москву, Петроград — идут продукты химической промышленности, сахарин.

Орша задает тон, Орша диктует цены.

И пусть еще нет в помине русско-германского или русско-австрийского торгового договора, но уже успел широко развиться местный торговый Клондайк — контрабанда.

Контрабандой занимаются здесь все, начиная от немецких и наших пограничников и кончая заезжими мужичками, которые оперируют многими пудами «сладкого» (сахарина), «горького» (кофе), «цветного» (анилиновые краски) и «твердого» (кремни для зажигалок).

Оршанская «биржа»… Провоз товаров через границу в ту и другую сторону сопряжен с большим риском. Поэтому приезжающие в Оршу купцы (как из России, так и из оккупированных немцами областей) предпочитают иметь дело с переходящими границу ловкими смельчаками.

Таким образом в Орше создалась поначалу стихийная «биржа», которая нынче не хуже Лондонской торговой биржи диктует цены на европейском рынке. Попадают, например, сюда дамские чулки, котирующиеся в Москве по 180–200 рублей дюжина, а оршанская «биржа» устанавливает цену на них 300–350 рублей, и затем с дальнейшим «законным» нарастанием цены они продаются в Минске по 500 рублей и более за дюжину.

Особенно дикая вакханалия происходила одно время на оршанской «бирже» с германским сахарином и австрийскими кремнями для зажигалок. Цены на эти товары до того поднялись по сравнению с существующими в Минске, что многие минчане, люди самых разнообразных профессий и социального положения, занялись выгодным транспортом в Оршу сахарина и кремней. От минчан не отставали гомельские, бобруйские, могилевские жители.

И началось форменное «биржевое» помешательство. Как затем взвинчивали цены на эти товары в Москве — легко представить.

Но вот случилось то, что должно было неизбежно случиться: в силу производственно-экономических законов наступило истощение минского рынка и временное перенасыщение московского. В результате цены поднимаются в Минске и падают в Москве. Началось обратное движение. Опять захлопотала оршанская «биржа». То же самое происходило с украинским и польским сахаром: когда в Минске цена ему 5 рублей, то в Москве — 25–30 рублей за фунт.

Агенты… Не успеете выбраться из туго набитого людьми и заваленного мешками и ящиками вагона, как вас встречает некий шустрый паренек. Смотря по вашей национальности — русский, поляк, еврей или армянин, он обязательно будет вашим компатриотом и обратится на родном языке:

— Вы — левый?..

Скоро выясняется, что политические убеждения ни при чем, а интересует паренька степень легальности вашего перехода границы. Звучит предложение шепотом:

— Если вы без пропуска, то не беспокойтесь: я все устрою.

Так как в настоящее время получение пропуска в оккупированную немцами зону представляет практически непреодолимую трудность, то вполне понятно, что в большинстве случаев вы отвечаете удовлетворительно и покорно следуете за неожиданным благодетелем. Выйдя за пределы вокзала, он тут же особой профессиональной скороговоркой излагает вам «прейскурант»: переход границы без вещей — 200 рублей, с вещами — 300, с товаром общим весом до 100 пудов — особая такса в зависимости от ассортимента.

Агент ведет вас грязными кривыми улочками Орши, и наконец попадаете в обширные каменные ворота какого-то монастыря. Пересекаете заросший травой двор, затем сквозь калитку в глухой, заросшей мхом стене попадаете еще в один двор, где в одном из строений помещается бойкий кабачок.

Тут можно достать различные заграничные закуски и даже коньяк. Публика самая пестрая: беженцы, спекулянты, агенты контрабандистов. И — солдаты-пограничники. Как наши, так и германские. Здесь совершаются разные сделки. Здесь нанимаются подводы. Здесь известно расписание караулов нашего и германского кордонов. Здесь вас знакомят с проводником и «вашим» часовым. Одним словом, здесь — «центральный комитет» контрабандистской организации.

Побывав в этом или ему подобном «Цека» и значительно облегчив кошелек, вы вполне благополучно переходите российскую границу — иногда даже как будто вполне легально. Причем проверяются ваши документы, просматриваются вещи, и все оказывается «в порядке». Далее попадаете к немецкому часовому — тоже «своему», который обеспечивает спокойствие уже на оккупированной территории…

Вот была какова картина до создания пограничных чрезвычайных комиссий».

"Белорусская военная газета"

Сергей Пясецкий и Виктор Яркин: взгляд на контрабанду и контрабандистов с разных сторон границы

Сведущий наш читатель, прочитав первые главы «Тачанки», подсказывает письмами и телефонными звонками: «А почему бы вам, уважаемый автор, не рассказать о Сергее Пясецком — поэте белорусских контрабандистов двадцатых годов?».

Действительно, была такая колоритная личность: Сергей Пясецкий (Сяргей Пясэцкі, Sergiusz Piasecki; 1901–1964) — один из наиболее ярких польских писателей белорусского происхождения XX столетия. Родился в Ляховичах, незаконнорожденный сын обедневшего шляхтича Михаила Пясецкого. По натуре — авантюрист и романтик, по роду деятельности — контрабандист и «агент империалистических разведок». Немало сидел в тюрьмах, немало написал приключенческой и сатирической прозы.

В последние годы в белорусской читательской среде наблюдается мода на Пясецкого, его книги выходят в негосударственных издательствах, переводами с польского (профессиональными и любительскими) заполнен Интернет. Для примера публикуем отрывок из первой главы знаменитой книги Пясецкого «Любовник Большой Медведицы». Автором перевода выступил известный блогер Шаман (szhaman.livejournal.com). Описывается быт контрабандистов, реалии советско-польской границы и Виленского края глазами ярых противников Советов:

«Это была моя первая «дорога». Шло нас двенадцать: я и еще девять контрабандистов; партию вел «машинист» Юзеф Трофида, старый, опытный проводник; за товаром присматривал еврей Лева Цилиндр. «Нóски» у нас были легкие: по тридцать фунтов каждая, но они были большими. Товар переправляли дорогой: чулки, шарфы, перчатки, шали, галстуки, гребни…

Мы сидели, утопая в темноте, в длинном, узком и влажном канале, проходящем под высокой насыпью. Вверху бежала дорога, ведущая из Ракова на юго-восток. Сзади мерцали огни Поморшчизны. Впереди была граница.

Мы отдыхали. Парни, укрывшиеся в канале, курили, пряча огоньки папирос в рукавах курток, — последний раз перед отправлением в дорогу. Курили медленно, жадно втягивая в грудь табачный дым. Некоторые поспешно докуривали уже вторую папиросу. Все сидели на корточках, опершись о влажные стены канала плечами, на которых были закреплены на лямках, как ранцы, большие «нóски».

Я сидел с краю. Около меня, возле самого устья канала, маячил на темном фоне неба неясный силуэт Трофиды. Он повернулся ко мне бледным пятном лица и начал шептать хриплым, как бы простуженным голосом:

— Держись меня… Понимаешь?.. Ну и того… Если влипнем… только нóски не бросай!.. Смывайся с нóской… Если большевики без товара поймают… впаяют шпионаж… Тогда конец!.. На торф переработают!..

Я кивнул головой, что понял…».

Да, написано любопытно. Но этой цитатой и ограничимся.

Пясецкий — уже не «эксклюзив». А мы предпочитаем не обуваться в чужие тапочки, не занимаемся пересказом книжек, купленных в привокзальных киосках Варшавы, Вильнюса, Киева или скачанных из Интернета.

Наш объект исследования — документально-архивные первоисточники. Например, одним из таких первоисточников сведений о контрабандистах являются мемуары первого председателя ЧК БССР Виктора Яркина (1889–1937) «Борьба с контрреволюцией в Западной области и Белоруссии (1918–1919 гг.)».

В феврале 1937 года белорусский Истпарт выдал отрицательную внутреннюю рецензию на рукопись Виктора Ивановича, а через месяц автора арестовали и вскоре казнили. Текст мемуаров пролежал в глухом архивном спецхране несколько десятилетий, и лишь узкий круг партийных историков знал о его существовании.

Далее в «Белорусской военной газете» — ПЕРВАЯ публикация «контрабандистских» страниц мемуаров Яркина. Текст подвергнут правке и сокращению.

«Не успела новая советско-германская граница 1918 года разделить русские земли, как в заменившей фронт пограничной полосе закипела бурная «приграничная жизнь» со всеми ее типичными проявлениями.

Поэтому летом 1918 года с созданием в Западной области пограничных чрезвычайных комиссий, которые подчинялись непосредственно Западной ЧК в г. Смоленске, начал наводиться порядок в приграничье. Подобные чека создавались на основании постановления ВЧК от 12 июля 1918 года и к практической работе приступили в августе.

В Орше начальником окружной пограничной чека был назначен тов. Ривин Лазарь Борисович, а в Черикове — тов. Нестеров Михаил Павлович.

В западной пограничной полосе стала задерживаться масса контрабандистов, идущих в Россию, в том числе и со шпионскими задачами. А собственно контрабанда выглядела так. Из России на Запад шла главным образом мануфактура дорогого ассортимента, а также ценные денежные бумаги, золото, бриллианты, мыло, кожа. Из заграницы — сахарин, зажигалки и камни для них, а также монпансье и прочие сладости.

В пограничной полосе появилось множество контрабандистских «ячеек». Шла «обработка» пограничной стражи и — спекуляция, спекуляция, спекуляция без меры и конца. Чтобы ясно представить картину, существовавшую всюду, возьмем для примера Оршу.

Итак, Орша — город новых контрабандистов. Еще недавно это был захолустный городишко, ничем не отличавшийся от прочих уездных центров Могилевской губернии. Большинство его жителей прежде вели полунищенское существование, одалживались друг у друга «на праздник», занимались самой мелкой, примитивной торговлей с деревней.

А теперь? Теперь Орша снабжает тканями, мылом и прочими товарами Минск, Вильно, Варшаву и чуть ли не Вену и Берлин. А обратно — в Смоленск, Москву, Петроград — идут продукты химической промышленности, сахарин.

Орша задает тон, Орша диктует цены.

И пусть еще нет в помине русско-германского или русско-австрийского торгового договора, но уже успел широко развиться местный торговый Клондайк — контрабанда.

Контрабандой занимаются здесь все, начиная от немецких и наших пограничников и кончая заезжими мужичками, которые оперируют многими пудами «сладкого» (сахарина), «горького» (кофе), «цветного» (анилиновые краски) и «твердого» (кремни для зажигалок).

Оршанская «биржа»… Провоз товаров через границу в ту и другую сторону сопряжен с большим риском. Поэтому приезжающие в Оршу купцы (как из России, так и из оккупированных немцами областей) предпочитают иметь дело с переходящими границу ловкими смельчаками.

Таким образом в Орше создалась поначалу стихийная «биржа», которая нынче не хуже Лондонской торговой биржи диктует цены на европейском рынке. Попадают, например, сюда дамские чулки, котирующиеся в Москве по 180–200 рублей дюжина, а оршанская «биржа» устанавливает цену на них 300–350 рублей, и затем с дальнейшим «законным» нарастанием цены они продаются в Минске по 500 рублей и более за дюжину.

Особенно дикая вакханалия происходила одно время на оршанской «бирже» с германским сахарином и австрийскими кремнями для зажигалок. Цены на эти товары до того поднялись по сравнению с существующими в Минске, что многие минчане, люди самых разнообразных профессий и социального положения, занялись выгодным транспортом в Оршу сахарина и кремней. От минчан не отставали гомельские, бобруйские, могилевские жители.

И началось форменное «биржевое» помешательство. Как затем взвинчивали цены на эти товары в Москве — легко представить.

Но вот случилось то, что должно было неизбежно случиться: в силу производственно-экономических законов наступило истощение минского рынка и временное перенасыщение московского. В результате цены поднимаются в Минске и падают в Москве. Началось обратное движение. Опять захлопотала оршанская «биржа». То же самое происходило с украинским и польским сахаром: когда в Минске цена ему 5 рублей, то в Москве — 25–30 рублей за фунт.

Агенты… Не успеете выбраться из туго набитого людьми и заваленного мешками и ящиками вагона, как вас встречает некий шустрый паренек. Смотря по вашей национальности — русский, поляк, еврей или армянин, он обязательно будет вашим компатриотом и обратится на родном языке:

— Вы — левый?..

Скоро выясняется, что политические убеждения ни при чем, а интересует паренька степень легальности вашего перехода границы. Звучит предложение шепотом:

— Если вы без пропуска, то не беспокойтесь: я все устрою.

Так как в настоящее время получение пропуска в оккупированную немцами зону представляет практически непреодолимую трудность, то вполне понятно, что в большинстве случаев вы отвечаете удовлетворительно и покорно следуете за неожиданным благодетелем. Выйдя за пределы вокзала, он тут же особой профессиональной скороговоркой излагает вам «прейскурант»: переход границы без вещей — 200 рублей, с вещами — 300, с товаром общим весом до 100 пудов — особая такса в зависимости от ассортимента.

Агент ведет вас грязными кривыми улочками Орши, и наконец попадаете в обширные каменные ворота какого-то монастыря. Пересекаете заросший травой двор, затем сквозь калитку в глухой, заросшей мхом стене попадаете еще в один двор, где в одном из строений помещается бойкий кабачок.

Тут можно достать различные заграничные закуски и даже коньяк. Публика самая пестрая: беженцы, спекулянты, агенты контрабандистов. И — солдаты-пограничники. Как наши, так и германские. Здесь совершаются разные сделки. Здесь нанимаются подводы. Здесь известно расписание караулов нашего и германского кордонов. Здесь вас знакомят с проводником и «вашим» часовым. Одним словом, здесь — «центральный комитет» контрабандистской организации.

Побывав в этом или ему подобном «Цека» и значительно облегчив кошелек, вы вполне благополучно переходите российскую границу — иногда даже как будто вполне легально. Причем проверяются ваши документы, просматриваются вещи, и все оказывается «в порядке». Далее попадаете к немецкому часовому — тоже «своему», который обеспечивает спокойствие уже на оккупированной территории…

Вот была какова картина до создания пограничных чрезвычайных комиссий».

"Белорусская военная газета"

"Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что командование вермахта отводило на взятие пограничных рубежей нашей Родины тридцать минут. Их защитники держались сутками, неделями... Из 485 западных застав, ни одна не отошла без приказа... Павшие в июне сорок первого пограничники не могли знать, что война продлится еще 1414 дней. Павшие в июне сорок первого пограничники не могли услышать залпов Победы. Родина салютовала тем, кто шел к великой победе... и тем кто сделал к ней первой шаг..."

- pogranec

- Администратор

- Сообщения: 3389

- Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 10:38

- место службы: Республика Беларусь

- Дата призыва и окончания службы: 28 мая по н/с

- Контактная информация:

В ТАЧАНКЕ С ДВОЙНЫМ ДНОМ — 5...

В ТАЧАНКЕ С ДВОЙНЫМ ДНОМ — 5

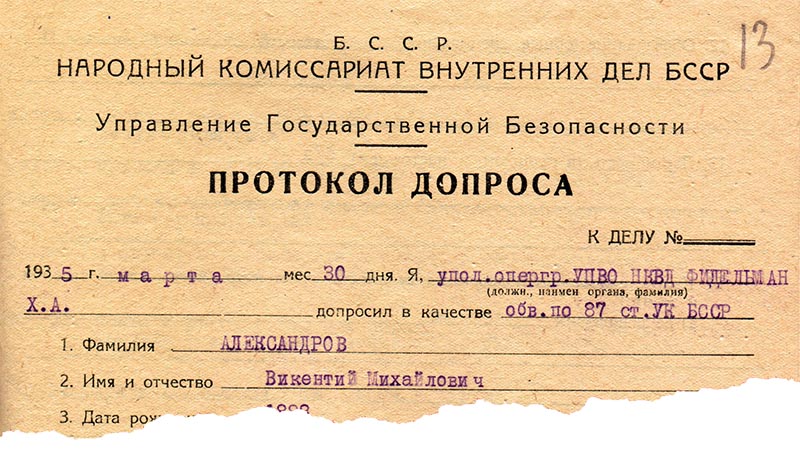

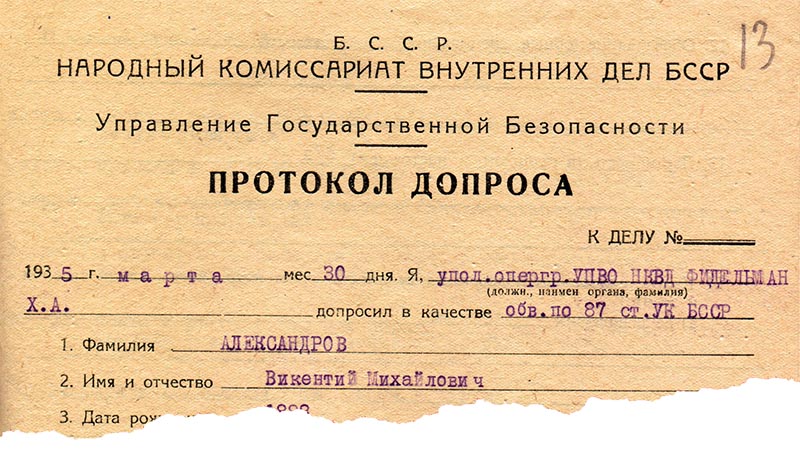

Ковбой и колхоз: история «суперконтрабандиста» Викентия Александрова, который в 1931 году привез в БССР долларовую наличность ужасающего размера

Для самых нетерпеливых читателей, желающих немедленно получить ответ на вопрос «Каким образом?», разъясняем обстоятельства, при которых нашему центральному герою крестьянину Александрову удалось провезти сквозь советскую границу колоссальную, по меркам 1931 года, сумму в наличных долларах (70 тысяч в изложении чекиста Фидельмана).

Дело было так. Из Америки в родную Беларусь Викентий возвращался через Латвию и проходил таможню на железнодорожной станции Бигосово (нынешняя Витебская область). Багаж его представляли семь дорожных кофров — объемистых гибридов чемодана и сундука из кожи и брезента.

Заграничные эти кофры с вожделенным для совграждан ширпотребом затмили очи стражам экономической границы СССР. Порывшись в чужом добре, они заявили, что к гражданину Александрову и к его семье применима общая советская норма обеспечения личными носильными вещами: лицу мужского пола полагается 1 пальто (полушубок), 1 пара сапог (ботинок), 1 пиджак, 1 пара брюк; женщине — 1 платье шерстяное или полушерстяное, 1 платье хлопчатобумажное, 1 юбка… Излишки придется сдать, поскольку они могут явиться предметом спекуляции.

Александров затеял препирательство с таможенниками, и те, похоже, решили, что вся его проблема — количество ввозимой одежды. Личный досмотр упустили. Так наш герой «отвел глаза» от тайного пояса-жилета с денежной наличностью.

А теперь собственно история Александрова…

Белорусская деревня: зажиточные...

Старый биндюжник Мендель Крик из одесских рассказов Бабеля отличался простотой мыслей. В свободную минуту этот работник сферы грузового извоза способен был думать только о трех вещах: «Об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-то по морде, об своих конях».

Белорусский крестьянин Викентий Александров всю жизнь думал «об своих поросятах» и больше ни о чем. Хотя последние два года — после возвращения из Америки — его тоже преследовала мысль, что надо бы заехать кому-нибудь в физиономию.

Именно поэтому ноябрьским вечером 1933 года в деревне Макаричи Стародорожского района приключилась драка. Точнее — семейный скандал со швырянием табуреток и изгнанием одной из конфликтующих сторон на улицу.

Викентий решил «поучить» жену Зинаиду, а та, подхватив двухлетнюю дочку Любу, бежала в хату своего отца Матвея Потапени и брата Петра. Старшая дочь Маруся, семнадцати лет, в это время гуляла вдоль улицы со Степаном Емельяновым, сыном высланного кулака. Степка играл на двухрядке и пел частушку:

Едет Сталин на корове,

У коровы один рог.

— Ты куда, товарищ Сталин?

— Раскулачивать народ!

Александров услышал с крыльца, как Маруся вторит:

Ты подумай-ка, подружка,

Степу раскулачили.

Его новую гармошку

На торги назначили.

В тяжелых чувствах Александров вышел за ворота и встретил соседа Патея Жуковца. Позже тот так излагал события уполномоченному опергруппы пограничной охраны Хаиму Фидельману:

«Александров подозвал меня и говорит, что побил жену Зеню, а теперь боится, что придут «в отведки» тесть и шурин. Мы зашли в дом, и Александров вдруг достал пачку иностранных денег. Сказал: «Здесь три тысячи долларов. Если бы я знал, что ты честный, то дал бы тебе их на сохранение». Я испугался, ответил, что не хочу вмешиваться. Тогда он эти доллары положил в задний карман брюк, взял топор и стал в сенях ждать прихода брата жены и ее отца…».

Следственный материал:

1935 г., марта 27 дня,

м. Старые Дороги

Я, уполномоченный опергруппы УПВО НКВД по Белоруссии Фидельман, рассмотрев следственный материал на гр-н д. Макаричи Александрова Викентия Михайловича и жену его Зинаиду Петровну, подозреваемых в преступлении, предусмотренном 87 ст. УК БССР,

нашел:

Александров Викентий в 1931 г. вернулся из Америки и привез с собой 70.000 долларов. Незначительную часть денег Александров первое время вынужден был при переходе границы обменять, а последнюю часть капитала он оставил себе.

Для реализации оставшейся у него суммы Александров часто ездил в Слуцк, Глуск и другие местечки, а также к нему периодически приезжали гр-не Глуска, которые совершали валютно-контрабандные сделки. Кроме того, в 1934 г. Александров подыскивал человека с целью переправы его за границу, и за это он обещал вознаграждение 300 ам. долларов. Таким образом, Александров имел намерение вывезти за границу оставшийся у него капитал в инвалюте.

Жена его Зинаида Петровна о наличии в данное время у Александрова валюты осведомлена, а также она лично знакома с контрабандистами, которые систематически к ним приезжали.

Принимая во внимание:

1. По следственным материалам установлено о наличии в данное время инвалюты у Александрова в связи его с к/б элементами.

2. Оставление на свободе Александрова Викентия и его жены Зинаиды может повлиять на дальнейший ход следствия.

Постановил:

1. Гр. Александрова Викентия Михайловича, рожд. 1888 г., б/п, неграмотного, единоличника, женатого.

2. Александрову Зинаиду Петровну, 1898 г. рождения, б/п, неграмотную, прож. в д. Макаричи Кармазовского с/с Стародорожского р-на, — арестовать, предъявив им обвинение по ст. 87 Уголовного кодекса БССР.

Одновременно настоящее постановление направить прокурору по Стародорожскому р-ну для санкции.

«Согласен» Нач. РО НКВД БССР по Стародорожскому р-ну Земцов.

Вот человеческая судьба… Сюжет популярного кинофильма режиссера Евгения Татарского «Джек Восьмеркин — американец» о трагикомических приключениях русского крестьянина после его возвращения в двадцатые годы в родную деревню из США мог выглядеть придуманным (мальчишкой Яков Восьмеркин попал в Америку, вырос там, освоил передовое сельхозпроизводство и, узнав, что в СССР крестьянам землю дают даром, приезжает домой с намерением организовать свой бизнес). Но, оказывается, в Беларуси подлинные истории случались похлеще киношных.

Всех подробностей пребывания Александрова за океаном мы не знаем, но рассказывал он, что в Америке жил 16 лет, работал в шахтах и на заводах Форда, а затем владел фермой, имел несколько десятков коров. Перед отъездом домой хозяйство продал.

Попутно объясним, почему делом Александрова занимались именно чекисты-пограничники. В те годы вдоль западной границы СССР была установлена особая 50‑километровая зона, внутри которой, согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 января 1934 г., всякие операции с заграничными товарами и валютой автоматически квалифицировались как контрабанда.

Вот например. Если на базаре в Слуцке, который отстоял на 50 километров от тогдашней советско-польской границы, в руках у покупателя оказывался польский злотый, то можно было предъявлять уголовную статью и, соответственно, судить не только за незаконные операции с валютой, но и за контрабанду. Правда, от родной деревни нашего героя до ближайшего участка границы было по прямой не 50, а целых 66 километров (проверено на довоенной карте), но, похоже, чекисты были убеждены, что им нет преград ни в море, ни на суше.

В протоколах допросов Александрова несколько раз встречается один вопрос, напрямую вроде бы к делу не относящийся:

— Проживая за границей, были ли вы знакомы с положением в Советском Союзе?

Перевести его можно так: «За каким чертом тебя, идиота, сюда принесло?».

И, верно, ухмылку чекистов вызывал бесхитростный ответ Александрова:

— Я только знал, что в России нет царя и что установилась Советская власть, но какие существуют при этой власти порядки, я не знал.

Плохо быть политически малограмотным! А вот если бы штат Мичиган, подобно Стародорожскому району, был охвачен сетью политпросвета, то в ближайшем коттедже-читальне мистер Александрофф был бы проинформирован насчет решений исторического Сентябрьского (1929 г.) пленума ЦК КП(б)Б, который осудил практику развития хуторского землепользования как правооппортунистическую и прокулацкую, подчеркнув, что «решительная борьба против хуторов, за массовую коллективизацию — вот основной лозунг партии и Советской власти БССР».

— Чем вы намерены были заниматься после возвращения на родину? — раз за разом спрашивали у Александрова.

— Я думал обзавестись хозяйством и заниматься сельхозтрудом, в частности разведением породистого скота.

Эх, не могли чекисты втолковать бывшему американскому фермеру, что его покупка племенных поросят на базаре в Слуцке пришлась аккурат в канун совсекретного циркуляра ЦК КП(б)Б № 308/сс от 18 мая 1931 года, который начинался словами: «Директивными органами принято решение об очищении территории БССР, как пограничной, от остатков кулачества».

Чтобы избежать высылки в Сибирь, Викентий Александров записался в колхоз, но работать в нем не стал, как и многие другие его односельчане: «На работу я не вышел потому, что узнал, что личные обязательства по сдаче государству молока и мяса мне все равно придется выполнять».

К слову, в уборочную кампанию 1930 года вдруг обнаружилось, что в новосозданных колхозах некому работать (это при том, что тогдашняя белорусская деревня в целом отличалась избытком рабочей силы). Поэтому был создан «ударный фронт помощи селу», и на уборку урожая впервые отправили организованные массы городских рабочих и служащих. Весной 1931 года только из Минска в колхозы республики выехало 465 рабочих бригад. С той осени 1930‑го и привилась на последующие десятилетия практика «шефства».

Снова и снова терзали Александрова:

— Чем был вызван ваш приезд в Советский Союз, что вас на это толкнуло?

— Моя жена требовала, чтобы я приехал.

— О чем писала в последних письмах за границу ваша жена, и в частности, по вопросу состояния ее хозяйства?

— Зинаида неоднократно мне писала, что у нее в деревне Макаричи имеется много земли, лошадь, дом и так далее. На основании этого я и приехал в Советский Союз, но по приезде я не застал того хозяйства, о котором она мне писала, и все имеющееся в настоящее время хозяйство мною куплено лично. Словом, моя жена меня обманула.

Дура-баба — самый, верно, мягкий эпитет из тех, которыми Викентий наградил свою супружескую половину. Хотя понять женщину можно: шестнадцать лет без мужа…

"Белорусская военная газета"

Ковбой и колхоз: история «суперконтрабандиста» Викентия Александрова, который в 1931 году привез в БССР долларовую наличность ужасающего размера

Для самых нетерпеливых читателей, желающих немедленно получить ответ на вопрос «Каким образом?», разъясняем обстоятельства, при которых нашему центральному герою крестьянину Александрову удалось провезти сквозь советскую границу колоссальную, по меркам 1931 года, сумму в наличных долларах (70 тысяч в изложении чекиста Фидельмана).

Дело было так. Из Америки в родную Беларусь Викентий возвращался через Латвию и проходил таможню на железнодорожной станции Бигосово (нынешняя Витебская область). Багаж его представляли семь дорожных кофров — объемистых гибридов чемодана и сундука из кожи и брезента.

Заграничные эти кофры с вожделенным для совграждан ширпотребом затмили очи стражам экономической границы СССР. Порывшись в чужом добре, они заявили, что к гражданину Александрову и к его семье применима общая советская норма обеспечения личными носильными вещами: лицу мужского пола полагается 1 пальто (полушубок), 1 пара сапог (ботинок), 1 пиджак, 1 пара брюк; женщине — 1 платье шерстяное или полушерстяное, 1 платье хлопчатобумажное, 1 юбка… Излишки придется сдать, поскольку они могут явиться предметом спекуляции.

Александров затеял препирательство с таможенниками, и те, похоже, решили, что вся его проблема — количество ввозимой одежды. Личный досмотр упустили. Так наш герой «отвел глаза» от тайного пояса-жилета с денежной наличностью.

А теперь собственно история Александрова…

Белорусская деревня: зажиточные...

Старый биндюжник Мендель Крик из одесских рассказов Бабеля отличался простотой мыслей. В свободную минуту этот работник сферы грузового извоза способен был думать только о трех вещах: «Об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-то по морде, об своих конях».

Белорусский крестьянин Викентий Александров всю жизнь думал «об своих поросятах» и больше ни о чем. Хотя последние два года — после возвращения из Америки — его тоже преследовала мысль, что надо бы заехать кому-нибудь в физиономию.

Именно поэтому ноябрьским вечером 1933 года в деревне Макаричи Стародорожского района приключилась драка. Точнее — семейный скандал со швырянием табуреток и изгнанием одной из конфликтующих сторон на улицу.

Викентий решил «поучить» жену Зинаиду, а та, подхватив двухлетнюю дочку Любу, бежала в хату своего отца Матвея Потапени и брата Петра. Старшая дочь Маруся, семнадцати лет, в это время гуляла вдоль улицы со Степаном Емельяновым, сыном высланного кулака. Степка играл на двухрядке и пел частушку:

Едет Сталин на корове,

У коровы один рог.

— Ты куда, товарищ Сталин?

— Раскулачивать народ!

Александров услышал с крыльца, как Маруся вторит:

Ты подумай-ка, подружка,

Степу раскулачили.

Его новую гармошку

На торги назначили.

В тяжелых чувствах Александров вышел за ворота и встретил соседа Патея Жуковца. Позже тот так излагал события уполномоченному опергруппы пограничной охраны Хаиму Фидельману:

«Александров подозвал меня и говорит, что побил жену Зеню, а теперь боится, что придут «в отведки» тесть и шурин. Мы зашли в дом, и Александров вдруг достал пачку иностранных денег. Сказал: «Здесь три тысячи долларов. Если бы я знал, что ты честный, то дал бы тебе их на сохранение». Я испугался, ответил, что не хочу вмешиваться. Тогда он эти доллары положил в задний карман брюк, взял топор и стал в сенях ждать прихода брата жены и ее отца…».

Следственный материал:

1935 г., марта 27 дня,

м. Старые Дороги

Я, уполномоченный опергруппы УПВО НКВД по Белоруссии Фидельман, рассмотрев следственный материал на гр-н д. Макаричи Александрова Викентия Михайловича и жену его Зинаиду Петровну, подозреваемых в преступлении, предусмотренном 87 ст. УК БССР,

нашел:

Александров Викентий в 1931 г. вернулся из Америки и привез с собой 70.000 долларов. Незначительную часть денег Александров первое время вынужден был при переходе границы обменять, а последнюю часть капитала он оставил себе.

Для реализации оставшейся у него суммы Александров часто ездил в Слуцк, Глуск и другие местечки, а также к нему периодически приезжали гр-не Глуска, которые совершали валютно-контрабандные сделки. Кроме того, в 1934 г. Александров подыскивал человека с целью переправы его за границу, и за это он обещал вознаграждение 300 ам. долларов. Таким образом, Александров имел намерение вывезти за границу оставшийся у него капитал в инвалюте.

Жена его Зинаида Петровна о наличии в данное время у Александрова валюты осведомлена, а также она лично знакома с контрабандистами, которые систематически к ним приезжали.

Принимая во внимание:

1. По следственным материалам установлено о наличии в данное время инвалюты у Александрова в связи его с к/б элементами.

2. Оставление на свободе Александрова Викентия и его жены Зинаиды может повлиять на дальнейший ход следствия.

Постановил:

1. Гр. Александрова Викентия Михайловича, рожд. 1888 г., б/п, неграмотного, единоличника, женатого.

2. Александрову Зинаиду Петровну, 1898 г. рождения, б/п, неграмотную, прож. в д. Макаричи Кармазовского с/с Стародорожского р-на, — арестовать, предъявив им обвинение по ст. 87 Уголовного кодекса БССР.

Одновременно настоящее постановление направить прокурору по Стародорожскому р-ну для санкции.

«Согласен» Нач. РО НКВД БССР по Стародорожскому р-ну Земцов.

Вот человеческая судьба… Сюжет популярного кинофильма режиссера Евгения Татарского «Джек Восьмеркин — американец» о трагикомических приключениях русского крестьянина после его возвращения в двадцатые годы в родную деревню из США мог выглядеть придуманным (мальчишкой Яков Восьмеркин попал в Америку, вырос там, освоил передовое сельхозпроизводство и, узнав, что в СССР крестьянам землю дают даром, приезжает домой с намерением организовать свой бизнес). Но, оказывается, в Беларуси подлинные истории случались похлеще киношных.

Всех подробностей пребывания Александрова за океаном мы не знаем, но рассказывал он, что в Америке жил 16 лет, работал в шахтах и на заводах Форда, а затем владел фермой, имел несколько десятков коров. Перед отъездом домой хозяйство продал.

Попутно объясним, почему делом Александрова занимались именно чекисты-пограничники. В те годы вдоль западной границы СССР была установлена особая 50‑километровая зона, внутри которой, согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 января 1934 г., всякие операции с заграничными товарами и валютой автоматически квалифицировались как контрабанда.

Вот например. Если на базаре в Слуцке, который отстоял на 50 километров от тогдашней советско-польской границы, в руках у покупателя оказывался польский злотый, то можно было предъявлять уголовную статью и, соответственно, судить не только за незаконные операции с валютой, но и за контрабанду. Правда, от родной деревни нашего героя до ближайшего участка границы было по прямой не 50, а целых 66 километров (проверено на довоенной карте), но, похоже, чекисты были убеждены, что им нет преград ни в море, ни на суше.