В ТАЧАНКЕ С ДВОЙНЫМ ДНОМ...

Добавлено: 25 ноя 2013, 09:53

Горячие двадцатые годы Минской таможни: взрывающиеся в чемоданах китайские спички, тарифы на мацу, притоны Немиги и прочие реалии эпохи нэпа.

В нынешнем году отмечается 90‑летие Минской региональной таможни. В 1922 году в соответствии с приказом управления уполномоченного российского Наркомата внутренней торговли при Совете Народных Комиссаров Советской Социалистической Республики Белоруссия в Минске была открыта таможня I разряда со штатом 59 человек. Располагалась она неподалеку от вокзала в сохранившемся поныне здании на улице Ленинградской, 6.

Первоначально таможня состояла из отдела складов, досмотрового отделения и учетно-расчетного отделения. В течение последующих десятилетий Минская таможня реорганизовывалась, входила на правах поста в подчинение других таможен. 5 августа 1975 года Минский таможенный пост был заново преобразован в Минскую таможню.

С течением времени значительно менялась структура таможни, открывались новые посты, новые отделы, увеличивался и штат. Если в 1945 году численность сотрудников составляла 9 человек, в 1986 году — 41 человек, то в 1991‑м — уже 148, в 1999‑м — 453, а в 2012 году — более полутысячи.

Как отмечается в ведомственном пресс-релизе, сегодня Минская региональная таможня — это сложная многофункциональная структура, которая включает в себя 3 таможенных поста, 8 отделов таможенного оформления и контроля и 19 отделов таможни.

Таможенное оформление производится в 22 пунктах, также организована деятельность центра статистического декларирования.

Возрос и объем работы. В зоне деятельности Минской региональной таможни — территория города Минска и Минской области. В общей сумме доходов от деятельности таможенных органов Республики Беларусь в 2011 году доля Минской региональной таможни составила 55,5 процента. Экспортно-импортные операции в прошлом году производили около 15 тысяч участников внешнеэкономической деятельности.

За 2011 год количество регистраций выпуска товаров составило 300.414. В том же году Минской региональной таможней перечислено в бюджет страны 14 триллионов 637 миллиардов рублей. На каждого сотрудника перечисления в республиканский бюджет составили 26,5 миллиарда рублей, или 5,3 миллиона в долларовом эквиваленте…

А вот в двадцатые годы прошлого века масштабы деятельности и объекты профессионального интереса таможенников были иные. Взгляните, какое замечательное объявление напечатала газета «Савецкая Беларусь» в праздничном номере от 7 ноября 1925 года. Минская таможня устраивает распродажу лошадей, повозок и сбруи:

Откуда вдруг у таможенников широкий ассортимент хомутов? А время было такое — весело-лихое, когда в конфискат попадали не нынешние «форд-эскорты» с тонированными стеклами, а кавалерийские тачанки, которые были «запаркованы» в сельских дворах во время недавней войны.

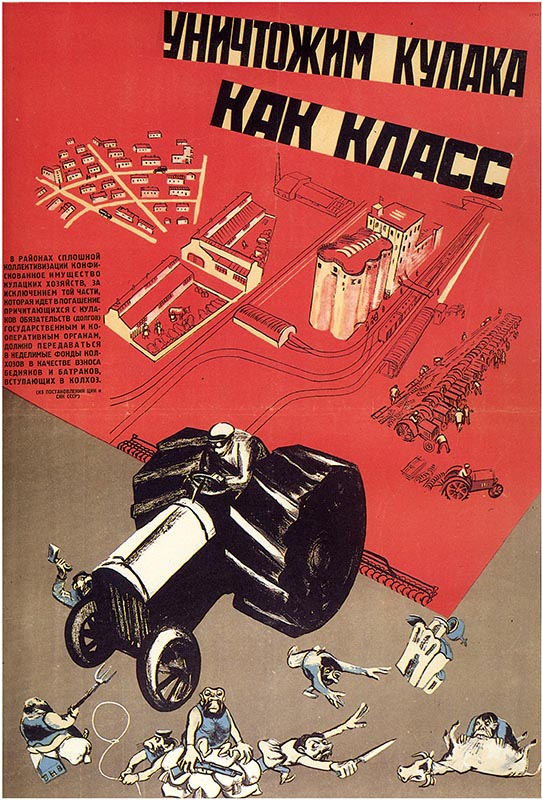

В начале 1920‑х годов контрабандный провоз товаров стал в Беларуси мощной отраслью теневой экономики, в которой и возле которой кормились сотни тысяч людей. В Минске на одном полюсе были государственные склады конфискатов, а на другом — сотни частных мастерских и складов, магазинов и лавок, где контрабандные товары перелицовывали, перефасовывали и перепродавали.

Ах, какая это была контрабанда!.. Листаю в Национальном архиве Республики Беларусь «Справочник цен на контрабандные товары по Бел. Отд. ГТУ на период сентябрь, октябрь и ноябрь м-цы 1927 года» и слышу музыку в ритме тустепа:

«Мануфактура: бостон индиго английский, трико брючное в полоску, маркизет французский, креп-де-шин-фай, коверкот английский, бархат бумажный и полушелковый, диагональ, сукно гвардейское, шевиот, велюр, кастор, альпага, батист, корт;

Трикотажный товар и белье: комбинэ шелковые, носки мужские фильдекосовые, кальсоны вязаные егеровские, перчатки трикотиновые;

Парфюмерия: духи французские «Коти», «Герлен», «Роже-Гале», духи немецкие «Дивиния», пудра «Коти» и «Убиган», губная помада «Дорен», мыло марсельское…».

Эти полтора десятка страниц убористого текста, где первыми в списке значатся «чулки дам. натур. шелк.», а последними — «презервативы», являют собой энциклопедию красивой жизни эпохи нэпа. Но вот что примечательно: в описях реальных товаров, конфискованных советской таможней, встречаются не только духи «Герлен» и тому подобный «креп-де-шин-фай», но и следующие предметы: бруски точильные, горшки чугунные, косы сенокосные, кремни для зажигалок, горелки примусные, карандаши, сапоги резиновые, галоши…

В СССР социальными заказчиками контрабанды являлись не только «совбуржуи», но и рядовые граждане, страдавшие от тотального дефицита. Здесь мы вспомним, что государственная монополия на внешнюю торговлю была введена еще декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 22 апреля 1918 года. Так был искусственно создан голод на потребительские товары.

В Беларуси ситуацию усугубила новая советско-польская граница, которая пролегла там, где сегодня у минчан нарезаны дачные участки, — возле железнодорожных станций Радошковичи и Негорелое. Были жестоко разорваны связи, которые создавались многими поколениями промышленников и купцов.

О том, как проводили ту границу, можно судить по тексту мирного договора Советов с Польшей от 18 марта 1921 года:

«…Далее на юг к безымянной корчме в пункте пересечения железной дороги Минск — Барановичи и тракта Минск — Новый Свержень (по 10‑верстной карте над буквой «М» в слове «Мезиновка», а по 25‑верстной карте у «Колосово»), оставляя корчму на стороне Польши (выделено нами. — Авт.), при этом на стороне Белоруссии остаются дер. Папки, Живица, Полоневичи и Осиновка, а на стороне Польши — дер. Лихачи и Рожанка…».

У-у, чертовы паны: оттяпали себе корчму! А советским гражданам как быть без распивочного заведения?.. Якуб Колас в 1921 году гневно высказался в стихотворении «Беларускаму люду»:

Хiба забудзем мы тыя межы,

Што правадзiлi бяз нас?

Раны глыбокi,

ох, яшчэ свежы!

Помсты агонь не пагас.

Нас падзялiлi — хто?

Чужанiцы,

Цёмных дарог махляры.

К чорту iх межы!

К д’яблу гранiцы!..

Белорусский люд внял призыву классика послать к черту новую границу. Дееспособные граждане освоили золотую жилу: контрабанда и нелегальная проводниковая служба.

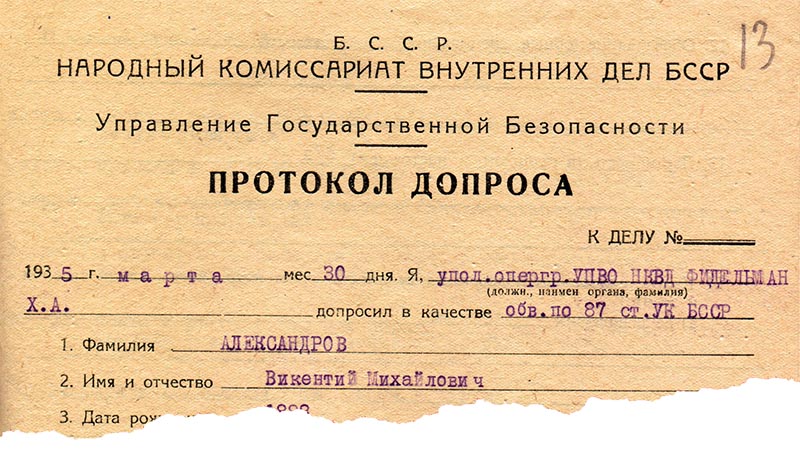

Из протоколов Минской таможни 1922 года:

«Слушали: Дело № 788 о задержании товаров у гр. Ходоса.

Постановили: Товар и тачанку с двойным дном, приспособленным для перевозок контрабанды, конфисковать и наложить штраф в размере 220 тысяч руб., лошадь же возвратить владельцу по уплате штрафа».

Поэт Янка Купала — уроженец деревни Вязынка (см. публикуемую на этой странице польскую военную карту), которая с 1921 года сплошь стала контрабандистской, с тонким лиризмом живописал в 1926‑м знакомый с детства пейзаж:

Падчас вуркне матацыклетка,

Воз контрабандны пракульгіча,

Ды бзынкне куля злоснай сведкай,

На знак, што тут

вось пагранічча!

Вопрос охранения монополии государства на внешнюю торговлю стоял у большевиков настолько остро, что 21 ноября 1921 года СНК РСФСР издал декрет за подписью В. И. Ленина «О премировании задержателей контрабанды». Согласно ему, на премирование выделялось 20 процентов стоимости конфискованного имущества. Из этой премии одну треть получал тот, кто непосредственно задержал контрабанду, одну треть — те, кто косвенно содействовал задержанию, ну а оставшееся делилось между всеми работниками данного таможенного округа.

"Белорусская военная газета"

В нынешнем году отмечается 90‑летие Минской региональной таможни. В 1922 году в соответствии с приказом управления уполномоченного российского Наркомата внутренней торговли при Совете Народных Комиссаров Советской Социалистической Республики Белоруссия в Минске была открыта таможня I разряда со штатом 59 человек. Располагалась она неподалеку от вокзала в сохранившемся поныне здании на улице Ленинградской, 6.

Первоначально таможня состояла из отдела складов, досмотрового отделения и учетно-расчетного отделения. В течение последующих десятилетий Минская таможня реорганизовывалась, входила на правах поста в подчинение других таможен. 5 августа 1975 года Минский таможенный пост был заново преобразован в Минскую таможню.

С течением времени значительно менялась структура таможни, открывались новые посты, новые отделы, увеличивался и штат. Если в 1945 году численность сотрудников составляла 9 человек, в 1986 году — 41 человек, то в 1991‑м — уже 148, в 1999‑м — 453, а в 2012 году — более полутысячи.

Как отмечается в ведомственном пресс-релизе, сегодня Минская региональная таможня — это сложная многофункциональная структура, которая включает в себя 3 таможенных поста, 8 отделов таможенного оформления и контроля и 19 отделов таможни.

Таможенное оформление производится в 22 пунктах, также организована деятельность центра статистического декларирования.

Возрос и объем работы. В зоне деятельности Минской региональной таможни — территория города Минска и Минской области. В общей сумме доходов от деятельности таможенных органов Республики Беларусь в 2011 году доля Минской региональной таможни составила 55,5 процента. Экспортно-импортные операции в прошлом году производили около 15 тысяч участников внешнеэкономической деятельности.

За 2011 год количество регистраций выпуска товаров составило 300.414. В том же году Минской региональной таможней перечислено в бюджет страны 14 триллионов 637 миллиардов рублей. На каждого сотрудника перечисления в республиканский бюджет составили 26,5 миллиарда рублей, или 5,3 миллиона в долларовом эквиваленте…

А вот в двадцатые годы прошлого века масштабы деятельности и объекты профессионального интереса таможенников были иные. Взгляните, какое замечательное объявление напечатала газета «Савецкая Беларусь» в праздничном номере от 7 ноября 1925 года. Минская таможня устраивает распродажу лошадей, повозок и сбруи:

Откуда вдруг у таможенников широкий ассортимент хомутов? А время было такое — весело-лихое, когда в конфискат попадали не нынешние «форд-эскорты» с тонированными стеклами, а кавалерийские тачанки, которые были «запаркованы» в сельских дворах во время недавней войны.

В начале 1920‑х годов контрабандный провоз товаров стал в Беларуси мощной отраслью теневой экономики, в которой и возле которой кормились сотни тысяч людей. В Минске на одном полюсе были государственные склады конфискатов, а на другом — сотни частных мастерских и складов, магазинов и лавок, где контрабандные товары перелицовывали, перефасовывали и перепродавали.

Ах, какая это была контрабанда!.. Листаю в Национальном архиве Республики Беларусь «Справочник цен на контрабандные товары по Бел. Отд. ГТУ на период сентябрь, октябрь и ноябрь м-цы 1927 года» и слышу музыку в ритме тустепа:

«Мануфактура: бостон индиго английский, трико брючное в полоску, маркизет французский, креп-де-шин-фай, коверкот английский, бархат бумажный и полушелковый, диагональ, сукно гвардейское, шевиот, велюр, кастор, альпага, батист, корт;

Трикотажный товар и белье: комбинэ шелковые, носки мужские фильдекосовые, кальсоны вязаные егеровские, перчатки трикотиновые;

Парфюмерия: духи французские «Коти», «Герлен», «Роже-Гале», духи немецкие «Дивиния», пудра «Коти» и «Убиган», губная помада «Дорен», мыло марсельское…».

Эти полтора десятка страниц убористого текста, где первыми в списке значатся «чулки дам. натур. шелк.», а последними — «презервативы», являют собой энциклопедию красивой жизни эпохи нэпа. Но вот что примечательно: в описях реальных товаров, конфискованных советской таможней, встречаются не только духи «Герлен» и тому подобный «креп-де-шин-фай», но и следующие предметы: бруски точильные, горшки чугунные, косы сенокосные, кремни для зажигалок, горелки примусные, карандаши, сапоги резиновые, галоши…

В СССР социальными заказчиками контрабанды являлись не только «совбуржуи», но и рядовые граждане, страдавшие от тотального дефицита. Здесь мы вспомним, что государственная монополия на внешнюю торговлю была введена еще декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 22 апреля 1918 года. Так был искусственно создан голод на потребительские товары.

В Беларуси ситуацию усугубила новая советско-польская граница, которая пролегла там, где сегодня у минчан нарезаны дачные участки, — возле железнодорожных станций Радошковичи и Негорелое. Были жестоко разорваны связи, которые создавались многими поколениями промышленников и купцов.

О том, как проводили ту границу, можно судить по тексту мирного договора Советов с Польшей от 18 марта 1921 года:

«…Далее на юг к безымянной корчме в пункте пересечения железной дороги Минск — Барановичи и тракта Минск — Новый Свержень (по 10‑верстной карте над буквой «М» в слове «Мезиновка», а по 25‑верстной карте у «Колосово»), оставляя корчму на стороне Польши (выделено нами. — Авт.), при этом на стороне Белоруссии остаются дер. Папки, Живица, Полоневичи и Осиновка, а на стороне Польши — дер. Лихачи и Рожанка…».

У-у, чертовы паны: оттяпали себе корчму! А советским гражданам как быть без распивочного заведения?.. Якуб Колас в 1921 году гневно высказался в стихотворении «Беларускаму люду»:

Хiба забудзем мы тыя межы,

Што правадзiлi бяз нас?

Раны глыбокi,

ох, яшчэ свежы!

Помсты агонь не пагас.

Нас падзялiлi — хто?

Чужанiцы,

Цёмных дарог махляры.

К чорту iх межы!

К д’яблу гранiцы!..

Белорусский люд внял призыву классика послать к черту новую границу. Дееспособные граждане освоили золотую жилу: контрабанда и нелегальная проводниковая служба.

Из протоколов Минской таможни 1922 года:

«Слушали: Дело № 788 о задержании товаров у гр. Ходоса.

Постановили: Товар и тачанку с двойным дном, приспособленным для перевозок контрабанды, конфисковать и наложить штраф в размере 220 тысяч руб., лошадь же возвратить владельцу по уплате штрафа».

Поэт Янка Купала — уроженец деревни Вязынка (см. публикуемую на этой странице польскую военную карту), которая с 1921 года сплошь стала контрабандистской, с тонким лиризмом живописал в 1926‑м знакомый с детства пейзаж:

Падчас вуркне матацыклетка,

Воз контрабандны пракульгіча,

Ды бзынкне куля злоснай сведкай,

На знак, што тут

вось пагранічча!

Вопрос охранения монополии государства на внешнюю торговлю стоял у большевиков настолько остро, что 21 ноября 1921 года СНК РСФСР издал декрет за подписью В. И. Ленина «О премировании задержателей контрабанды». Согласно ему, на премирование выделялось 20 процентов стоимости конфискованного имущества. Из этой премии одну треть получал тот, кто непосредственно задержал контрабанду, одну треть — те, кто косвенно содействовал задержанию, ну а оставшееся делилось между всеми работниками данного таможенного округа.

"Белорусская военная газета"